Milan Kundera escribió que “lo que sólo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca”. Con esta frase abría su novela La insoportable levedad del ser, donde contrapone la fugacidad —la “levedad”— con la permanencia —el “peso”— como dos modos irreconciliables de vivir y de significar el mundo.

Podríamos decir que, en el arte urbano, el grafiti encarna la levedad: surge sin permiso, guiado por el impulso y la inmediatez, con la certeza de su fragilidad y posible desaparición. La escultura urbana, en cambio, porta el peso de lo permanente: es fruto de encargos oficiales, realizada en materiales duraderos y acompañada de un relato legitimado, que le otorga reconocimiento y, a veces, la vuelve rígida y distante de la vida cotidiana.

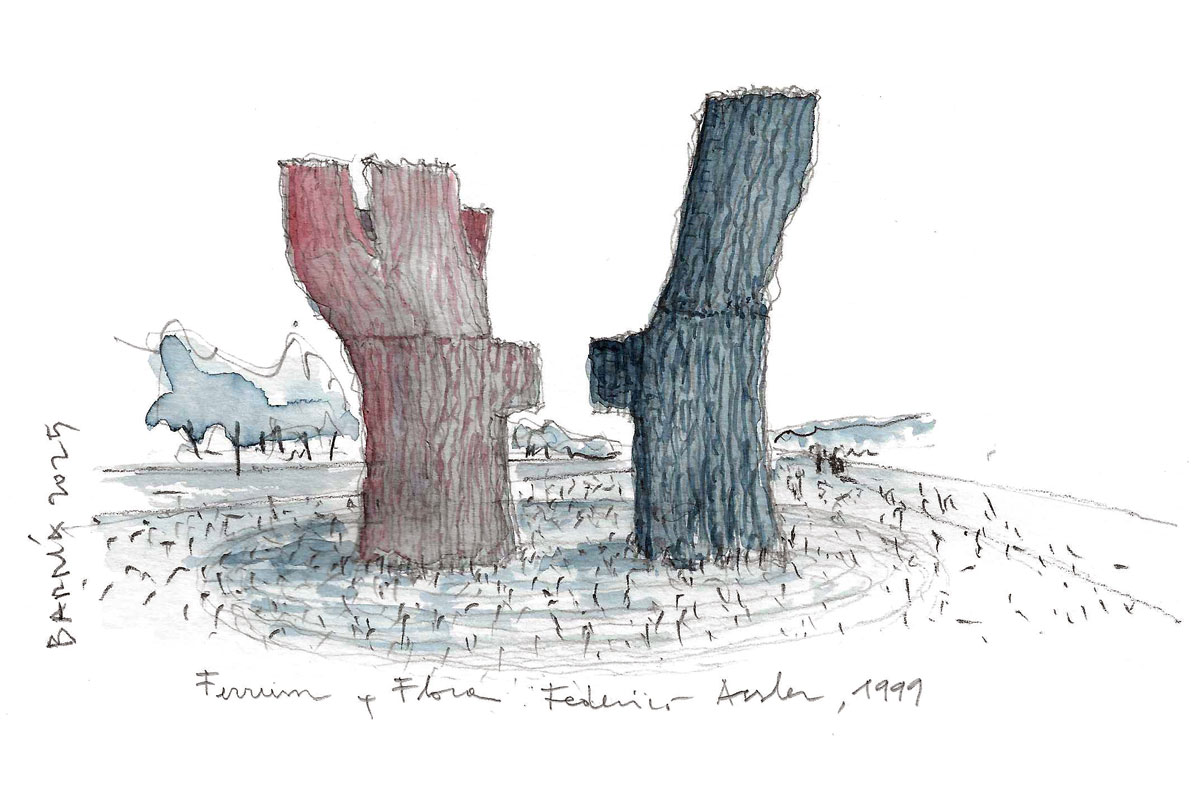

En Concepción, el Parque de las Esculturas de la ribera norte del Biobío es un claro escenario de esta tensión. Creado hace veinticinco años con inversión pública, reúne obras de destacados escultores nacionales como Cerros de Matías Pinto D’Aguiar, Morada VI de Humberto Soto, Ferrum y Flora de Federico Assler y Forma de Vicente Gajardo, entre otras. Su objetivo: consolidar un borde fluvial con vocación cultural y paisajística. Sin embargo, el tiempo ha mostrado otra cara: el desgaste físico y simbólico del conjunto, atravesado por grafitis, firmas y rayados. El caso más reciente y extremo es el de la obra en granito gris de Vicente Gajardo, cuya superficie ha sido completamente cubierta por un mural de estética anime.

Un grafiti sobre una escultura puede ser un gesto crítico que cuestione jerarquías artísticas o, por el contrario, un acto vacío que borra el trabajo original sin generar diálogo ni sentido. En la obra de Gajardo, la pintura aplicada no reinterpreta ni resignifica, sino que anula su dimensión material y conceptual, evidenciando el límite entre intervención y banalización. La tensión entre peso y levedad es parte inherente del espacio público: las jerarquías artísticas y las lecturas cambian, pero la legitimidad de la intervención artística depende de su capacidad de producir sentido, no solo de ocupar un soporte.

Por otro lado, resulta evidente el descuido institucional, como se observa en la intervención en fierro de Fernando Undurraga en uno de los brazos del puente Llacolén, originalmente de un verde limón intenso y hoy reducido a un dudoso tono musgo. Frente a esta deriva, sobresale la fuerza expresiva de Ferrum y Flora de Assler, escultura de hormigón pigmentado en rojo y azul con textura rugosa, que, pese a su drástico y maquinal traslado para dar lugar al Memorial 27F, no presenta rayados y permanece indemne ante esta insoportable levedad del ser.

A veces el arte urbano es crítica; otras, la banalización insufrible del espacio público. Pero siempre revela una verdad incómoda: la ciudad es un campo de disputa simbólica. Y cuando la pintura irrumpe en la piedra, lo que vemos no es solo vandalismo ni simple creatividad: es la evidencia de que la ciudad se define en un conflicto perpetuo de significados, una pugna que nos recuerda que entre la levedad de lo efímero y el peso de lo permanente, la ciudad nunca deja de debatirse.